国资委召开中央企业司库体系建设现场推进会 —— 对央企集团司库建设的思考与建议

背景:7月12日,国资委召开中央企业司库体系建设现场推进会。会议要求,要认真落实《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》工作要求,加快司库体系建设投运进度,确保中央企业司库体系按时建成见效;突出司库体系风险防控功能,全面防范资金风险和金融市场风险;充分发挥司库体系提升管理效能作用,提高资金管理效率;深入挖掘司库体系数据价值,支撑企业战略决策;采取有力有效措施,确保司库体系数据安全。

编者按:会后,相信很多央企集团会相继启动司库体系建设研究,估计研究的着眼点直接落实在财务管理、资金管理、资金安全风控、IT系统功能需求等方面的集团不一定是少数。但,集团级的司库体系是这样吗?

对于国资系统来讲,明确要求是一种目标导向,当导向转入央企集团企业时,不一定是体系建设的直接落脚点,而会转化为体系产出的一项具体功能,具体功能只是司库体系运行后的结果之一,通过功能效果反映出来。功能效能是衡量落实会议精神的直接表现,但反映在司库体系论证、策划与设计时,需要研究的范围要大得多。

需要说明的是:本文思路也并非成熟,仅停留于国资委发布会议信息后,结合以前央企集团、二级及三级运营企业、金融类公司等经营与管理模式、现实运作曾经的长期实践、切身体会、认识与思考,在兼顾承担的项目推进过程中进行的断续思考,整体思考时间不超过一天时间,形成此文用时3个多小时,纯属个人思考仅供讨论、探讨级观点。

不管“司库”是一个新概念,还是老概念,都无关紧要。从网络上查一查就能了解司库的历史背景、概念和各种各样的观点,但只能作为央企司库体系研究与建设的启蒙和理解输入。

一个概念的导入,需要站在历史的背景下去审视,如果把古代“司库”资金管理,或扩展到现代包括有价证券的金融、投资概念,简单移植到现代科技高度发展背景下的集团企业司库体系建设,那也太不与时俱进了。

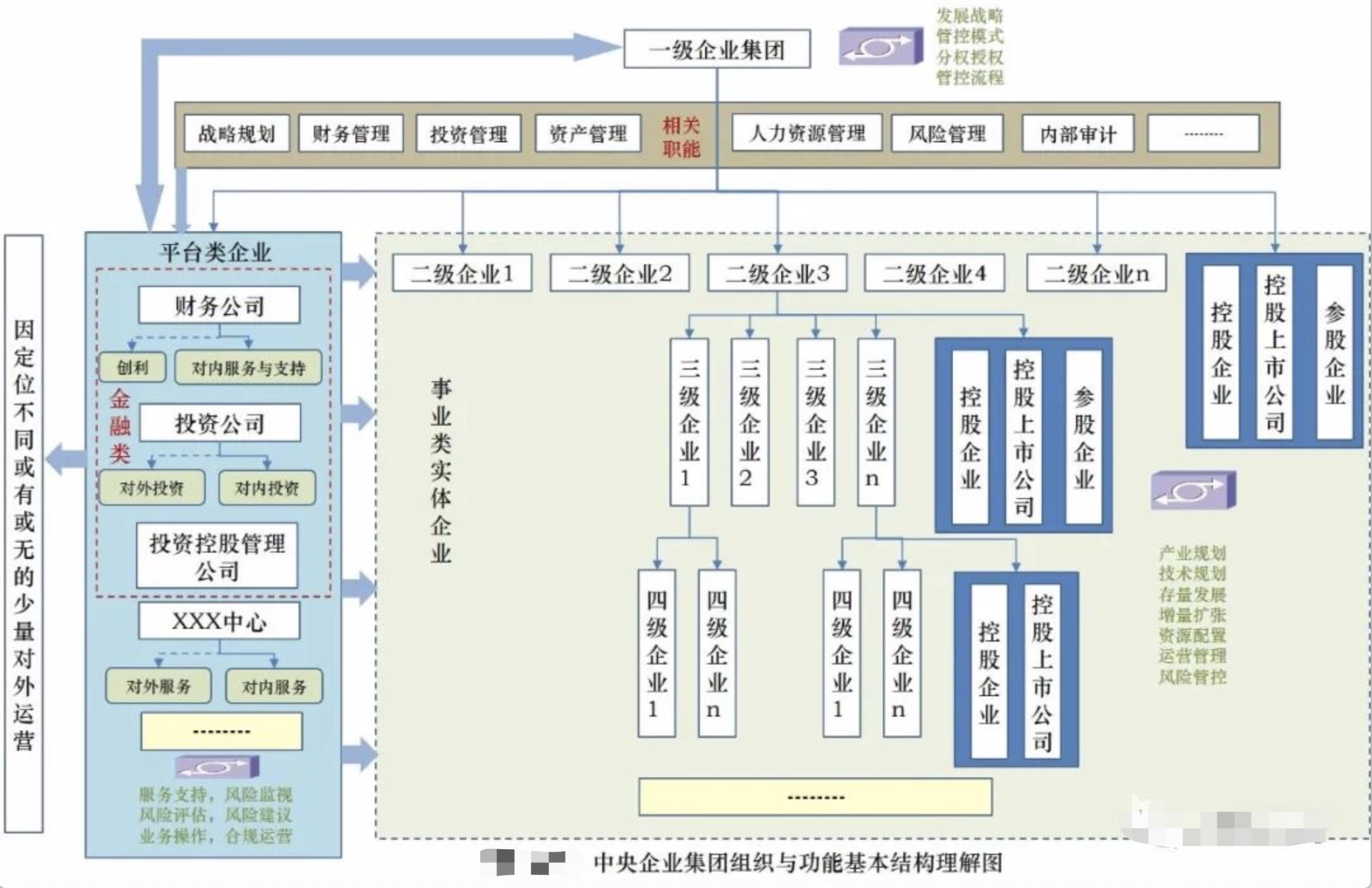

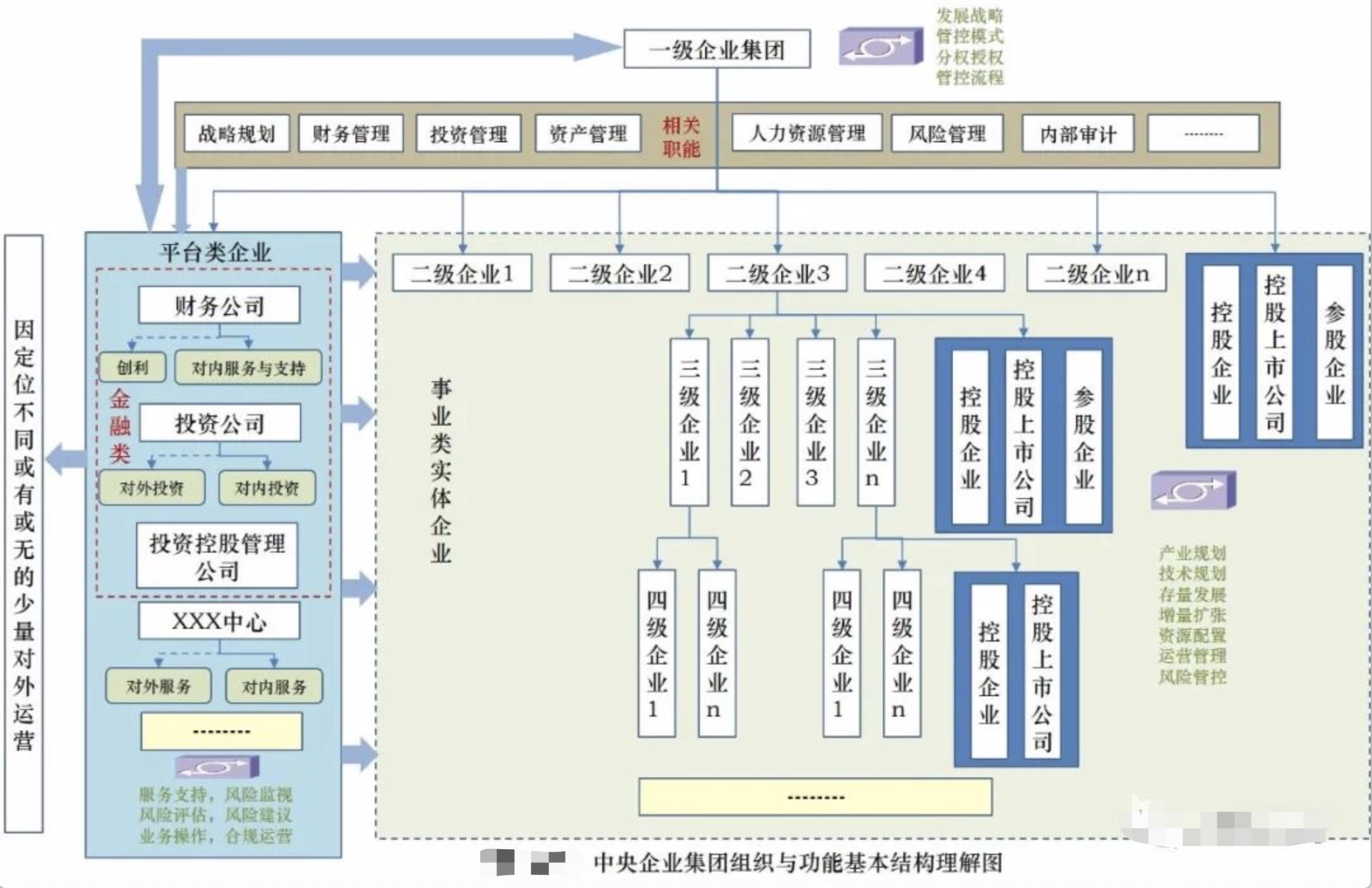

从近百家央企集团组织结构与功能定位分析,我们简单构建一个反映共性的基本结构理解图。现实中,各集团由于业务、市场、管控模式不同,会呈现不同的组织、管理形态和功能分布。

结合当前央企集团实际,在企业金融或称为实体资本领域,基本可以理解如下:为防范资金安全风险、提高资金利用效率、谋求更快发展,大部分央企集团通过获取金融牌照建立了财务公司,实现了资金集中管理和资金运作;通过建立投资公司,形成了以支持集团内部产业发展为核心的专业投资公司;结合集团投资,通过建立投资控股管理公司,形成了集团内部的股权管理机制。三者分别构成了集团公司金融类业务的专业化运作平台。

联系到集团公司的现实环境,具体的组织表现形态可能存在差异,但本质定位与逻辑没有太大差别,再联系集团公司管理层的财务管理、投资管理、资产管理等职能,共同构成了央企集团整体最朴素的资金、投资、股权管理与控制的金融运作线。

沿着金融运作线分析,不同专业组织的建立,站在创建之初的环境下,本身就具有控制风险的基本出发点,这些都属于司库体系建设需要考虑的基础存量要素。司库建设对金融线的研究,会渗透到这些功能平台组织运作过程中的风险管理,及控制风险的方式和方法。

抛开金融线上平台公司少量或不做为主要业务的外部运维空间与控制占比,基本都是面向集团公司内部事业类实体企业提供平台服务与支持。集团公司内部事业类实体企业,是通过资金应用催动业务发展、实施扩张的实施体。

按照“发展与风险的辩证关系、资金资源投入与产业发展的匹配关系、内部控制对风险管理的支撑关系、合规管理与效率的背反关系”等等,影响资金安全的最大风险要素体现于“资金应用端的业务运营”,而不是金融线。金融线上平台公司的风险源重点来自于合规、上级决策、资金应用端的风险监视、风险评估、操作与资金安全风险的快速反应能力。

通过结构化分析,司库体系研究的要素包括决策层、职能层、金融运作平台、事业类实体企业中的决策流、决策支持流、资金流、业务流、风险管理支持流。这些要素,构成了司库体系建设需要考虑的存量或者说是现状情况。

结合国资委会议精神,如果我们把各央企集团司库体系建设的目标定义为:全面防范集团整体资金风险、金融市场风险、资金效率风险、决策风险、数据安全风险。

那么,支持目标成立的假设条件可以简单概括为以下7点:

(1)拥有清晰的主业发展管道战略与非关联辅业成长的控制力;(2)拥有较高的以系统化未来预测与深刻风险洞察力为支撑的合理决策概率(好像还没有完全精准的科学决策);(4)拥有大概率准确的资金需求、财务预算、筹融资与资金投放能力;(5)拥有合理授权下的自由裁量权与功能强大的资金风险监视工具;(6)拥有快速的风险分析、风险处置建议与风险止损决策机制;

研究确立的目标、现实条件与假设条件成立的偏差,解决偏差的措施、内容与方法,就是央企集团“司库体系建设”的主要内容。

通过以上分析,我们把央企集团司库体系建设的思路归纳如下:

寻求管理与风险控制增量,在对既定存量平台现有的有效运作方式、方法最小化影响前提下,完成体系建设策划与运作机制设计;规范金融平台合规红线边际;以保障有效风险监视为导向,打通并建立支持IT工具发挥功效的“基础数据源隔离墙”,导入信息化、智能化、数字化方法或工具,提高对应用端的资金状况、资金流、运营过程、外部与资金相关的供、需端,以及基于合同管理商业交易的风险监视能力;区分存量主业、主业增量、产业扩张等管道管理,梳理并建立各层级单位分权、授权与放权,加大对“新扩张、新增量、新投资”的风险评估与决策管控力度;形成基于集团整体的司库体系运作机制。

可以预见,各央企的司库体系建设,除拥有基本类同的原理逻辑、资金管理方法之外,在司库体系的具体设计、运作表现等方面必然会各具特点。

在笔者看来,狭隘理解国资委会议精神,把司库体系简单、直观定位于资金管理与安全保障,必将陷入固步自封的境地;简单理解为数智化的IT工具导入,认为通过数字化建设,可以包揽并解决所有的资金风险监视、控制与风险处置,更显偏颇。

司库体系建设,是一个系统性极强的工程。司库的引入,将带来集团公司决策、发展管道管控、下属企业发展理念、分权授权与放权、合规监督、风险监视控制与处置、集团专业职能与综合功能关系的深刻变化,绝非导入一个系统、发挥一项功能、改进一项流程所能替代。

如果以上分析成立,央企集团司库的定位已经非常明显。司库只能是集团层的能力存在,司库体系包括能力支持层、分析与建议层、决策支撑层。

能力支持层:指资金基础管理能力、资金预算与筹融资及投放能力,先进的财务、资金信息化管理工具,及与企业运营相结合的数智化风险监视能力。

分析与建议层:应该改变一个观点,偏执地强调数字化的作用而忽视人的作用,把数字化功效无限放大到无所不能,是不准确的。IT的导入与数智化的应用产出结果,可以被直接利用固然美好,但企业是多维立体结构,内外环境复杂,简单依靠工具和数据模型的产出作为决策的唯一依据,并不一定科学。

现实中,央企集团现代治理结构不断完善,决策流经过了不断的改进和完善,但决策赖以的信息输入质量并非完美,原因是传统职能是专业化的,虽然强调协同,但仍缺乏“合规与效率、发展与风险”相统一的系统化综合、集成能力为决策提供支撑,导致很多决策呈现为履行决策程序,而不是机会与风险选择,这是司库体系需要重点解决的痛点。

决策支撑层:分析与建议层,与决策支撑层有着本质的区别,“支撑”不仅仅体现为将分析与建议结果导入决策环节,还应有特定条件下的否决权。在世界一流企业中,决策层为防范决策失误,往往保留“红蓝对抗择优、风险官一票否决”的习惯,本质是决策者为防范决策失误风险,而采取的自我控制措施。

由此,我们把司库体系定位为现代央企集团的“参谋部”,参谋部由类似军队体制下的参谋长、高级参谋组织构成。高级参谋组织负责来自于能力支持层、专业机构“提案”的研究、信息搜集、调查与分析,并形成作战方案与建议,发挥的是“通过分析形成建议产出”的作用。参谋长在军队领导层编制中的权力不一定高于副职,但却是支撑决策层做出选择的中坚力量。

即便当下,部分央企集团开展了司库体系研究和尝试,并不代表司库体系的完善,也不代表已经成为各央企集团司库建设的样板。很大可能是在某些领域获得了一定的突破,有了更多的体会、思路或措施。

央企集团的司库体系建设,是集团整体顶端的设计与实施,牵一发而动全身,急功近利固不可取;忽视历史形成并被证实成功的成熟做法,采取“一刀切式创新”也不应提倡。深度研究、有序推动,存量利用、增量加持,持续进行交流而取他人所长,补己之短,系统构建富有本集团自身特色和满足需求的司库组织、人才、流程、IT,才是上上之策。