实现数字化转型,对大多企业来讲,是努力的目标和方向,围绕这一目标,很多企业开展了信息化建设统筹规划工作。

01.信息化统筹建设规划的条件

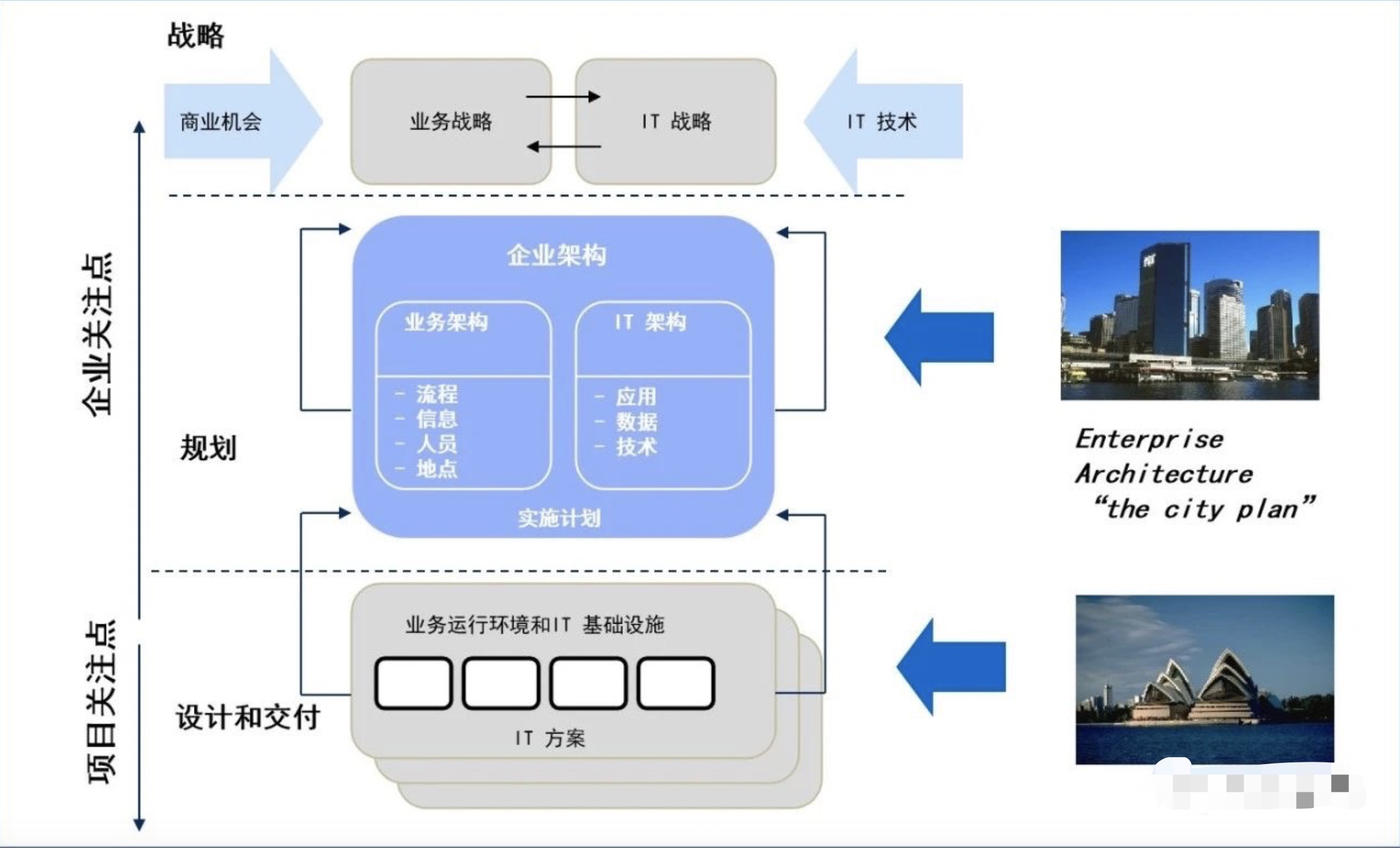

建立信息化建设统筹规划,是企业实现数字化转型的必要条件。决定企业能否有目的、有计划地实现数字化转型的前提条件是:能否建立一个与企业战略、商业模式、业务结构、运营模式、流程匹配的信息化建设统筹规划。

很多时候,人们更关注数字化转型这一结果表现,孤立地认为是IT建设的问题,或探讨数字化转型对企业发展带来的变化,却疏忽于如何实现的系统方法,就好比当年笔者从能力建设管理部门,临时接手“久做无果”的“能力统筹建设规划”一个道理。

从建设管理部门的视角,看到的是基础设施、设备的购置、建设布局规划问题,却忽略了这些能力条件的需求输入。也许,不是他们认识不到这个道理,只是由于职能划分、个人经历、能力的不同,不熟悉企业商业模式、运营模式、运营架构及实现的技术、产品路径造成的结果。

同样道理,一个企业,不一定缺失信息化统筹建设规划,缺失的是信息化规划对“输入条件的正确认识”。一套合理的信息化规划,应以企业战略目标为导向,将数字化转型作为规划目标,通过构建与需求输入匹配的IT业务架构、应用架构和数据架构,打通影响企业数字化转型的流程断点、系统断点和数据断点。其中,对输入条件的正确认识,往往依赖的是IT需求端的产出。

归纳下来,支持企业信息化规划的条件,是系统的、体系化的流程管理,构成了企业IT统筹建设规划的输入。其实,建立以数字化转型为目标的信息化规划,根本需求是一套反映企业运营、运营管理的“端到端系统解决方案”,而这个方案,由流程呈现出来,由IT来实现落地。缺失这一条件,企业的信息化统筹建设规划,无论充斥多少“数字化转型”的说法,它仍将是一个没有多少变化的“多项目信息化规划”。

02.企业流程管理职能应该在哪个部门

企业开展流程管理,重要吗?估计没有任何一个企业否认其重要性,但关键在行动,行动才能体现重视度。我曾见过可笑、可叹的结果是,在某大咨询机构的策划下,某企业集团把流程管理职能设置在监督部门,编制1人,原因是他们认为内控需要梳理流程,所以应该统一。

这种做法其实出现了两个错误:一是从“字面”理解,把具有管理属性的内控视同为监督;二是“想当然”,把由于内控建设需要牵引出的“流程”,视同为流程管理的产出,流程与内控之间的先后逻辑颠倒了。但无论如何认识,把流程管理职能设置在监督部门,都是一个不咋地的选择,抛开人的因素,职能决定了它推动能力的大小。

那么,流程管理应该设置在哪个部门呢?可以单独成立,可以挂靠在企业级综合运营管理部门,可以与IT管理部门职能合署。具体怎么操作,需要根据企业开展流程管理的目的、企业规模等条件进行设定,如果从企业数字化转型角度考虑,与信息化部门合署最为恰当,例如华为的BPIT部门、某油类配套设施的央企等等。当然,从事流程管理的人员,选择有系统思维、流程管理基本知识,比较熟悉企业整体规划与运营的人员最为合适。

流程管理与信息化管理职能合署,可以解决3大问题:一是信息化管理人员的介入,可以提前理解企业业务架构的划分与运营模式的关系、单一业务模块的顶层原则及整体闭环机理,为IT架构设计提供知识输入;二是提前理解主干流程的切割与阶段划分,以及数据流转规范、应用与控制环节,为IT架构设计提供认识基础;三是可以通过流程梳理,提前了解高阶流程的启动条件、结束条件,以及流程过程中的节点数据,为数据架构规划、数据治理提供支持。从本质上分析,更有利于“现实流程与IT数字流程”的协同。

03.IT治理:影响信息化规划实施的条件

在很多大型企业中,企业并不缺失信息化管理部门,且随着信息化项目的推进和应用,还会逐步形成一支集管理队伍、技术队伍、运维队伍相结合的团队。问题是,这支团队并没有改变传统“以项目为中心”的运作模式,IT系统的体系化管理与运作,明显滞后于其它业务领域,譬如,为推进信息化规划实施,虽然规定了需求部门需要履行的程序,但程序过程中产生的信息数据虽然名称一致,但在内容表现形式上五花八门,对IT系统的实现方式、供应商选择也缺乏控制,管理的规范性明显不足。IT治理,解决的就是企业信息化体系建设与运作问题。

IT治理与企业数字化转型有什么关系?企业实现数字化转型,既涉及整体也涉及局部,目标结果建立在多个IT项目间有效集成的基础上,但企业的信息化建设规划,不可能作为一个大项目一体化实施,就好比一个大的工程项目一样,需要进行系统规划、结构划分、结构接口的耦合设计,通过组织、协调,有计划地实施,再通过不同项目之间的集成,打通系统断点,形成基于数据共享的信息流,从而构成一个整体,实现信息化统筹规划设定的目标。

现实中,不少企业的信息化体系建设是缺失的,衡量一个体系的有效性,在于体系的完整性、正确性、适应性,以及在体系中各种运作项的规范性、一致性和可持续性。所以,衡量一个企业的执行力,反映于组织、流程、IT、效率与文化等要素,而衡量的内容则体现于两个方面:一是业务执行力,即计划目标的实现程度;二是对流程、制度等规则管理要求的遵从力,即管理执行力。

企业实施信息化统筹规划,并不意味着信息化部门能够完全掌握、完成规划中涉及的具体项目内容,解决这一问题的措施,依靠的是有效“信息化体系运作”。每一个IT需求部门,能够按照统一的规范开展一致性工作,才能具备打通系统断点、流程断点、数据断点的条件,其表现就是执行力。企业开展IT治理工作,是企业实现数字化转型的一个先决条件之一。

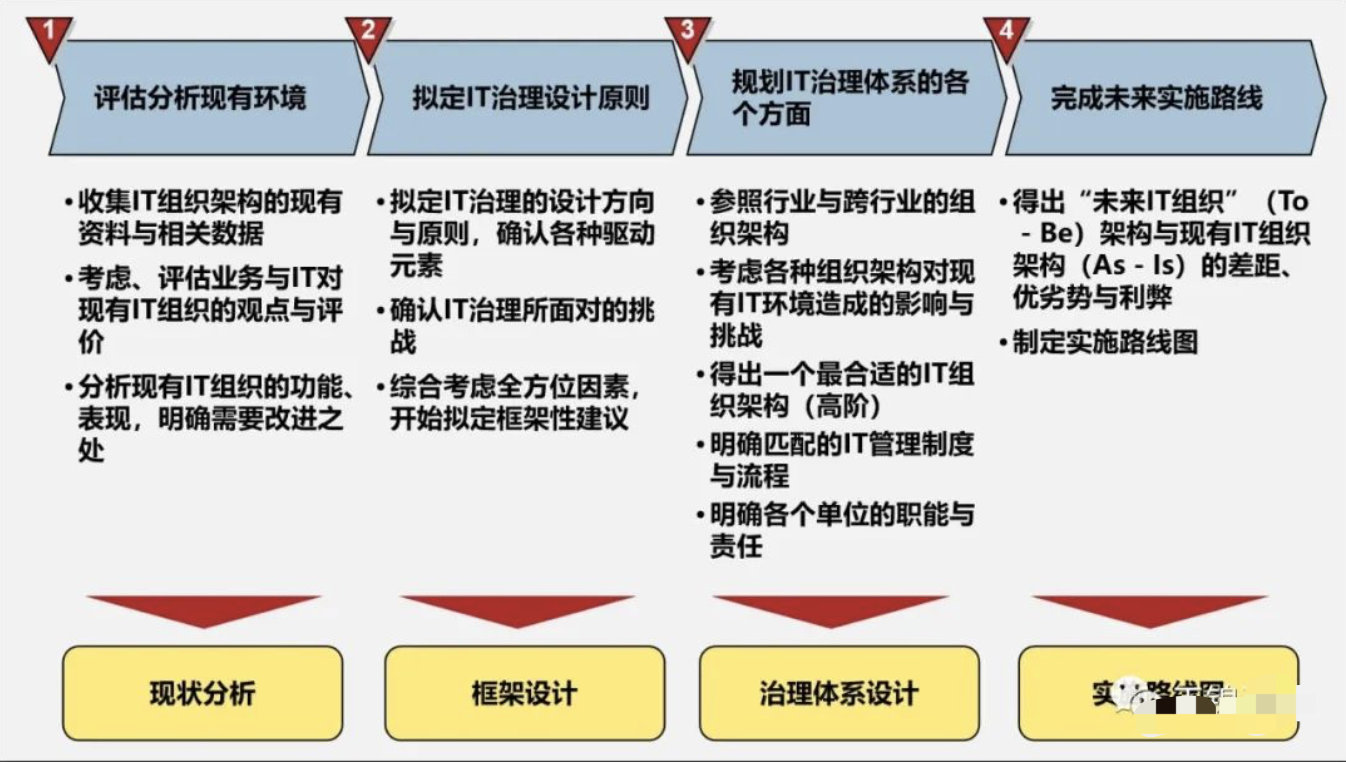

IT治理怎么实现呢?与其它体系的建设具有类似的原理,离不开组织、制度与流程、绩效、岗位人员,以及对风险的防范。天锦咨询把具体实施过程划分为4个阶段:评估分析现有环境、拟定IT治理设计原则与顶层逻辑闭环、规划IT治理体系的各个方面、完成未来实施路线。有效的IT治理,是企业实现数字化转型的基本保证。

04.数据资源规划:企业IT规划实施的基础

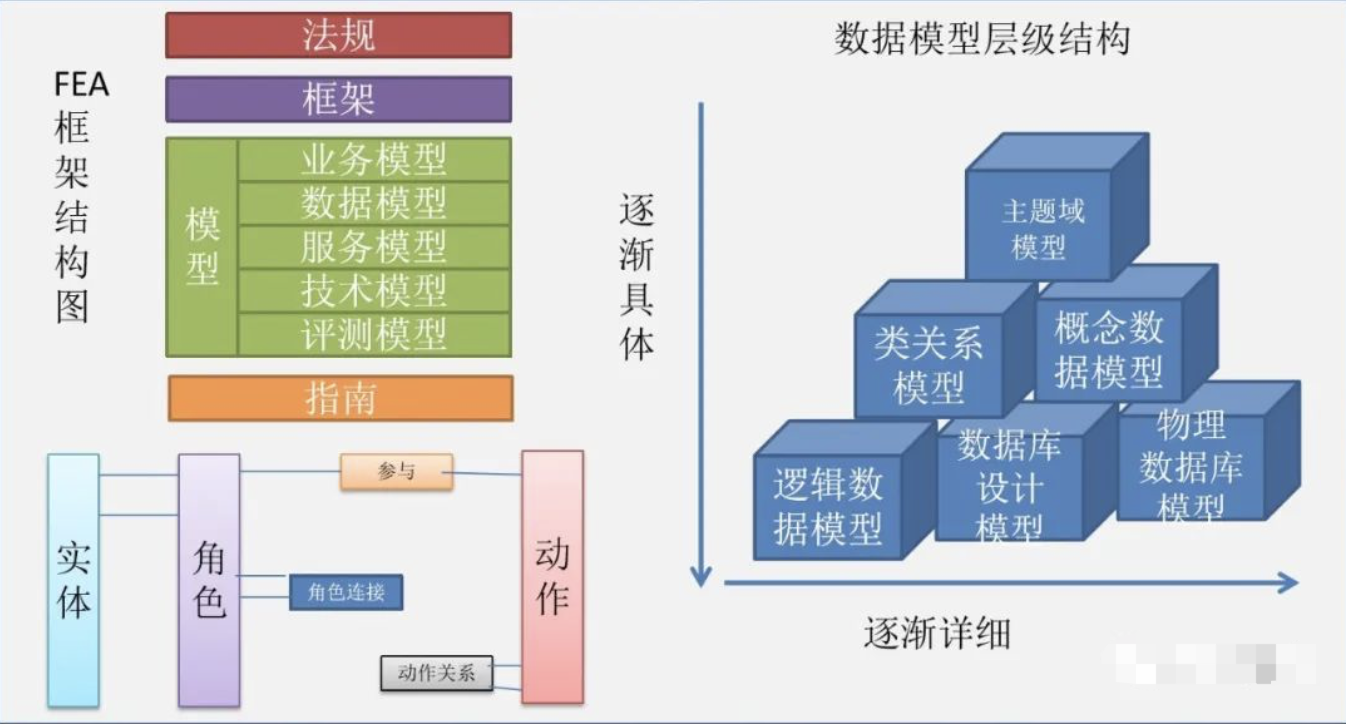

数据是企业的重要资源,数据同样也是企业信息架构规划的核心,而一套完整的数据标准,是数据模型细化到一定层次的数据标准定义。

对企业信息化建设规划来讲,建立在企业商业、运营模式及运营架构基础上,通过流程架构与IT架构建立匹配关系。流程管理,同样对企业数据资源规划具有重要意义。数据架构是解决这一问题的方法。

数据架构是一套自顶向下的数据规划方法。数据产生于现场,数据规划自然需要对现场识别的过程,通过对价值链、管理支持域的解构,对不同业务域按照功能模块不断细分,直至实体的属性、类型与值域,形成一套自顶向下逐渐详细、逐渐细化的数据架构路径及数据库结构。

无论是企业中的业务管理,还是某一个IT系统,有效运作的条件,都需要建立在一定的规则下。正如企业建立了一套IT系统,如果缺失运行规则作为保证,系统就会变成一个纯粹的线上工具,建立在每个人不同理解条件下执行的IT系统,其运作效率和效果必然大打折扣。

同样道理,企业数据资源规划,也需要建立一套数据管理机制予以保证。就好比企业开展风险管理一样,风险管理有用吗?当然有用,但必须建立在既定的管理基础上。缺失基础条件的风控,无从评价效果;缺失管理机制做为保证的数据架构,很难持续。

2020年5月,工业和信息化部发布了《工业大数据发展指导意见》,推广《数据管理能力成熟度评估模型》(GB/T 36073-2018,简称DCMM)国家标准。DCMM框架包括8个一级域、28个二级域,将企业的数据管理能力划分为5个等级,目的就是要促进企业不断完善数据管理体系,持续提升企业的数据管理能力。

05 结语:构建IT项目管理与后评价机制

全面实施企业信息化统筹建设规划及数据架构规划,是企业实现数字化转型的行动路线;IT治理是实现企业信息化管理、建设、运作规范化的措施;构建企业信息化体系,是企业数字化建设的基本保证条件。信息化规划的实施,离不开规范的IT项目管理和高效能的IT项目建设与运维。

对企业来讲,信息化规划的实现,由一个个彼此关联的IT项目构成。企业业务域、功能模块的上线率、数字化程度,决定着企业数字化转型的总体效果。开展IT项目上马前的造价评估,是企业成本管理的重要构成;开展IT项目上线后的投资后评价,是不断发现问题、纠正不足、解决问题、持续改进的有力措施。同样,两项活动,既是企业信息化体系运维的重要构成,也是支持企业实现数字化转型不可忽视的重要内容。